無駄にも見える行動に隠された生態系の合理的な仕組み、それぞれが自由に振る舞った結果として多様な関係が育まれる

花粉症の、季節。スギやヒノキの花粉が大量に飛散して私の目と鼻を執拗に攻撃する。毎年この時期は憂鬱になる。

あの空を黄色く染めるほどの膨大な量の花粉は人間を困らせるばかりでほとんどが無駄になっている。もちろん、これは自然選択の結果であって、大量に花粉を飛ばす個体がより多くの子孫を残してきたからにほかならない。

生態系には膨大な無駄が生じている。今回は生物が生み出す無駄とその無駄が及ぼす効果について考える。

ジャレド・ダイアモンドの『人間の性はなぜ奇妙に進化したのか』(草思社)にはインドネシア、アチェの狩猟採集民の男女の行動の違いが描かれている。

男性は狩猟に出かけても手ぶらで帰ってくることが多い一方、女性は毎日ヤシの実を割って確実にデンプンを取るので、結果としてカロリー供給量では男性を上回るという。

男性の狩猟は一見無駄で非効率な行動のように見えるが、男性は大きな獲物をしとめると村の人でシェアするので、村の社会の安定に寄与している。また、狩猟はパトロールを兼ねているとの説もある。

ヒキガエルに食べられやすいのはオスかメスか

昆虫のオスとメスでも印象的な思い出がある。ポスドク時代に調査していた三宅島ではヒキガエル(アズマヒキガエル)が国内移入種として侵入しており、夜ごとたくさんのヒキガエルが道路を歩き回っていた。

三宅島のアズマヒキガエル。2012年、宿舎前にて。(写真:筆者)

三宅島のアズマヒキガエル。2012年、宿舎前にて。(写真:筆者)

彼らが何を食べているのか知りたくなって胃の中身を調べてみたところ、カミキリムシやコガネムシの残骸がたくさん出てきた。それらの多くはオスだった(図)。

ヒキガエルの胃内容の一部。コメツキムシやカミキリムシなど甲虫類が多くみられる。(写真:筆者)

ヒキガエルの胃内容の一部。コメツキムシやカミキリムシなど甲虫類が多くみられる。(写真:筆者)

日本のカブトムシでも、メスよりもオスのほうが捕食者であるハシブトガラスやタヌキに多く食べられるという(Kojima et al. 2014)。

このように捕食者に狙われるリスクが高まる理由としては、昆虫のオスは交尾相手を探すために積極的に動き回るためだと考えられている。

集団の中でオスが多く犠牲になっても、生き残った少数のオスが複数のメスと交尾すれば次世代の数はそれほど減らない。一方、メスが減ると卵を産む個体が減るため、次世代の個体数も大幅に減ってしまう。

単純に考えれば、オスはメスを探そうとリスクを負っているわけだが、そのほかにもオスとメスの行動の違いには意味があるのだろうか。三宅島でヒキガエルを捕まえながらそんなことを考えた。

三宅島には東京竹芝発のフェリーで朝5時頃に到着する。(写真:筆者)

三宅島には東京竹芝発のフェリーで朝5時頃に到着する。(写真:筆者)花の絶滅を防ぐオスとメスの行動の違い

昆虫のオスとメスの行動の違いの意味を、花と昆虫を調べた研究でも観察することができた。

ここで発見したのは、オスとメスの違いが花の絶滅を防ぐような影響をもたらしていることだった。

オスとメスのネットワークはいろいろな点で異なっているのだが、一言でいうとオスのネットワークはメスのネットワークに比べてランダムに近く、バラけている(Kishi and Kakutani 2020, Kishi 2022)。

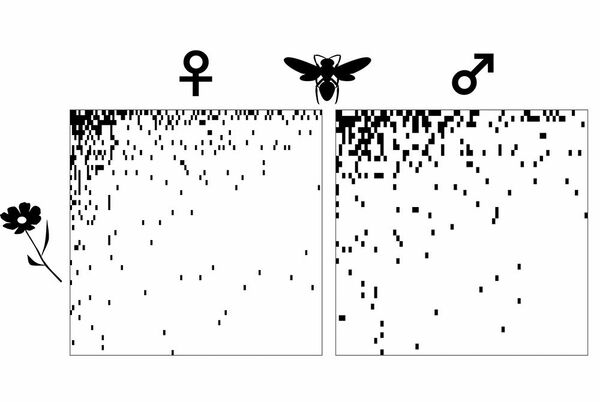

東京大学弥生構内で調べてみると、下図のようにオスのネットワークの方が黒い点(観察された花と昆虫の組み合わせ)がバラけて広がっている。

花と昆虫のネットワークを昆虫のオスとメスで比較したもの。花(横軸)と昆虫(縦軸)の組み合わせを黒■で示しているが、メスのネットワーク(左)のほうがオスのネットワーク(右)よりも左上に集中している。(図:筆者)

花と昆虫のネットワークを昆虫のオスとメスで比較したもの。花(横軸)と昆虫(縦軸)の組み合わせを黒■で示しているが、メスのネットワーク(左)のほうがオスのネットワーク(右)よりも左上に集中している。(図:筆者)

オスはあまり花を選んでいない一方、メスは訪れる花をえり好みしていることがわかる。

さらに、筆者はオスとメスを混ぜ戻したオリジナルのネットワークについて分析したところ、オスだけ、メスだけのときよりも花が絶滅しづらくなっていることを突き止めた。

オスは行き当たりばったりに花を訪れることで、メスが好まない花粉や花蜜が少ない花にも訪れて花粉を運ぶ。一方、メスは花粉や花蜜の多い花を選ぶのでそうした花はメスによって確実に受粉できる。

昆虫から見ると、多くのオスにとって花はメスを探すためのエネルギー補給となるのに対して、メスは花粉や花蜜の量によって残せる子の数が決まるという関係性がある。

このため、オスにとっては花粉や花蜜の量はそれほど問題にならないが、メスにとっては花粉や花蜜の多い花をしっかり選ぶ必要があるという違いがある。

ヒキガエルがオスばかり食べる理由

このことを花から見ると、昆虫のオスは低コスト低リターンな送粉者で、メスは高コスト高リターンな送粉者といえるかもしれない。

昆虫のオスは花粉や花蜜が少なくても来てくれるかわりに花粉を運んでくれる可能性は低い。一方メスは花粉や花蜜を多く用意しないときてくれないが、その分、花粉を運んでくれる可能性は高い。

このように、質的に異なる送粉者が混ざっていることで、結果的にさまざまな花の花粉が運ばれ、多様性が維持される。昆虫の生存が花によって維持されるとともに、昆虫が花を意識しているわけではなくとも結果的に花の受粉を助けている。昆虫の性差が花の絶滅を防ぐような効果をもたらしている。

前述のヒキガエルで考えると、昆虫のオスとメスの性差により、昆虫とヒキガエルのいずれの集団も急激に変動せず安定化する効果を生み出している。

もっとも性差がどのような意味を持ち得るのか、すべて理解するのは困難だ。ツユクサの雄しべにはニセモノと本物がある。鮮やかな黄色の雄しべに見えるものはニセモノで昆虫をだましていることがわかっている。

花と昆虫は常に与え合う関係ではない。花は昆虫をだますことがあるし、昆虫は花から蜜を盗むことがある。

このような性差が生態系でどのような意味を持つのかはいまだに明らかになっていない。性差はいまだに未知の部分が多く、それだけに奥深い。

ツユクサの雄しべにはニセモノと本物があり奥の鮮やかな黄色をした3本はニセモノで昆虫をだましている。(写真:筆者)

ツユクサの雄しべにはニセモノと本物があり奥の鮮やかな黄色をした3本はニセモノで昆虫をだましている。(写真:筆者)サボりがちなアリがいるほうがエサの探索行動は効率的になる

より掘り下げて考えてみれば、性差に限らず、多様な関係性があることは生存にとって重要な意味を持つ。実際、生態系の中に異なる関係が入り混じっているほうが安定化するという理論研究がある(Mougi & Kondoh 2012)。

例えば、アリのエサ探索行動を調べると、真面目な個体だけでなくサボりがちな個体が混じっているほうがエサまでの経路が短縮されて効率的になることが知られている。

生き物たちは互いを「助けよう」と意図しているわけではなく、それぞれが自由に振る舞った結果として多様な関係が生み出され、コミュニティを壊れにくくしている。

私たち人間が生きる社会もまた、多種多様な個人の行動が無自覚のうちにつながり合ってできている。地方に比べて東京などの都市部のほうが気楽だと感じる人が多いのは、都市部のほうが多様な個人を包摂しやすいからかもしれない。

それらの秘密を解き明かすことで、私たちはより暮らしやすい社会を構築できる可能性がある。

私が研究している生態学は「役に立たない」研究分野の代表格だが、生物の社会と私たちの実社会とをひき比べてつながりを見いだすことにも役割の一つはあるのだろう。